随着夏季温度持续飙升,又到了宝宝戏水消暑的好时节。然而当孩子们玩水嬉戏的同时,溺水这一安全隐患可能正悄然接近。

根据《中国死因监测数据集》数据显示,溺水是我国 1-14 岁儿童的死因之首。

家长们必须先了解儿童溺水的误区,才能在紧急情况来临时做出正确的判断,保证孩子的安全!

游泳圈不是专业的漂浮设备,当水流发生变化,孩子未抓住游泳圈或者游泳圈漏气、破裂等情况,都可能引发溺水。

家长需全程看护,不能因为佩戴了游泳圈就疏忽放任。

许多家长都认为孩子溺水前会大声呼救或挣扎,短暂离开(如接电话、取东西)不会出事,实际上真正的溺水往往快速而无声。溺水的孩子手臂忙着划水,口鼻时沉时浮,随着身体不断下沉,几乎没法发出求救的声音。

所以,当看到孩子好像“趴”或者“站”在水里,不呼叫也不伸手,像是在“发呆”,就得赶紧采取救援行动。

对于4岁以下的宝宝来说,溺水的高发地点就在家中。

浴缸、充气水池、厕所台盆、水桶……凡是能盛水的地方,都可能是溺水的风险区,家长们必须加强看管,别让玩水的孩子离开自己的视线。

即使孩子从水中被救起时看似正常,也可能因呛水导致呼吸道痉挛或肺部进水,数小时后出现咳嗽、呼吸困难等 “干性溺水” 或 “继发性溺水” 症状,需及时就医检查。

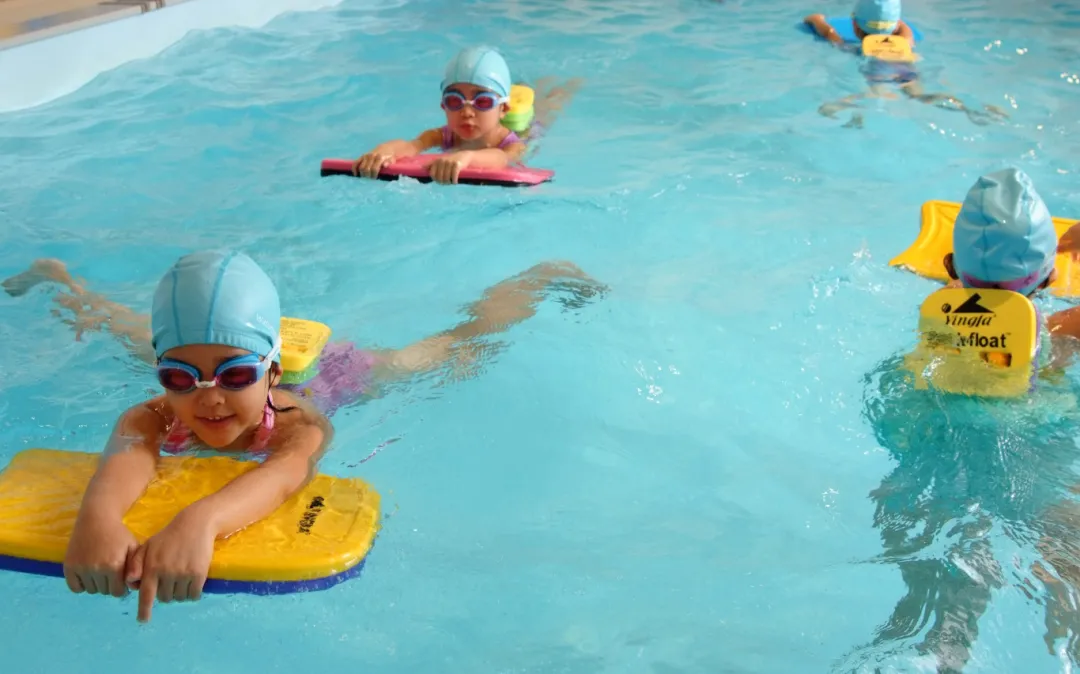

通过学习泳姿的基本动作(如划水、打腿、换气),孩子能在水中保持身体漂浮,避免因慌乱下沉。例如,掌握 “仰漂” 技巧(身体仰卧水面,四肢自然展开),可在体力不支时借助浮力暂时休息,等待救援。

许多溺水事故源于落水后的恐慌:恐惧会导致肌肉僵硬、呼吸急促,加速体力消耗。

游泳学习中,孩子通过循序渐进的训练(如从岸边打腿到浮板漂浮),逐步建立对水的信任感,减少因恐慌导致的 “本能溺水”(如双手乱挥、拼命踩水却无法保持平衡)。

长期学习游泳的孩子,能够掌握呛水时的正确应对方法:如通过闭气、调整呼吸节奏避免持续呛水,减少溺水风险。

游泳需要肢体配合与空间感知,这种能力能让孩子在意外落水时更快调整姿势。比如,遇到水草缠绕或水流冲击时,可通过肢体控制保持稳定,而非盲目挣扎。

学习游泳并非让孩子成为 “绝对安全” 的个体,而是通过 “技能 + 意识 + 心理” 的综合培养,将溺水风险从 “被动承受” 转化为 “主动应对”。

即使会游泳,也需始终在安全环境下活动,且家长的监护不可替代,才能最大程度保障孩子的水域安全。

请使用微信扫码访问小程序